寳幢寺について

縁 起

寳幢寺は弘法大師開宗の真言宗豊山派の寺院です。

大同元年(806年)、宥恵法印の開基とされ、

山号を補陀洛山、院号を観音院、

寺号を寳幢寺と称します。

元々、近隣に所在した末寺の七つの寺院

(阿弥陀寺、龍性寺、正円寺、福寿院、延命寺、

東医寺、聖光寺)が

明治五年の

「無檀・無住寺院の廃止令」の通達により、

本寺の寳幢寺に合併され、

現在の地(旧阿弥陀寺の境内)に

移築されたものです。

ご本尊様は「聖観世音菩薩」で、

その他に「阿弥陀如来立像」と「大日如来坐像」

が市の文化財に指定されています。

木造阿弥陀如来立像

「阿弥陀如来立像」は、

治承三年(1179年)千葉常胤が海中から

二体の「阿弥陀如来像」 を得た後、

大須賀原に仮屋を建てて安置し、

後に文治二年(1186年)阿弥陀寺の

本尊としたと伝えられております。

阿弥陀寺が明治の初めに 廃寺となりましたので、

当山に移されたものです。

この「阿弥陀如来」は小さい仏像でありますが、

相好円満で中世の佳作とされております。

(法量) *像高 45.1

参考文献:「千葉市の仏像」 平成四年発行 千葉市教育委員会 社会教育部文化課

木造大日如来坐像

堂ノ山の境外仏堂から遷した

「大日如来坐像」は、

蓮台の上に鎮座し、高さ百二十センチメートル、

漆箔の座像で、玉眼を入れ、

金銅透彫の宝冠を戴いております。

また、胸には金剛界大日如来の印である

智拳印を結び、眉目秀麗、

体幅堂々として気品があり、

生気を失わない衣の襞の線は実に規則的に

美しい曲線を描いております。

快慶の流れをくむ

室町時代の優作と言われております。

(法量)

*像高 120.5 *髪際高 88.0 *面長 22.3

*頂~顎 55.1

*面幅 25.0 *耳張 27.3

*耳朶張

23.4 *面奥 28.5

*胸厚(右) 30.3

*腹厚

37.5 *肘張 55.5 *膝張 88.2

*膝高(左) 16.5 *同(右) 17.0 *膝奥 70.5

*裳先奥 80.0 *台座高 42.4

参考文献:「千葉市の仏像」 平成四年発行 千葉市教育委員会 社会教育部文化課

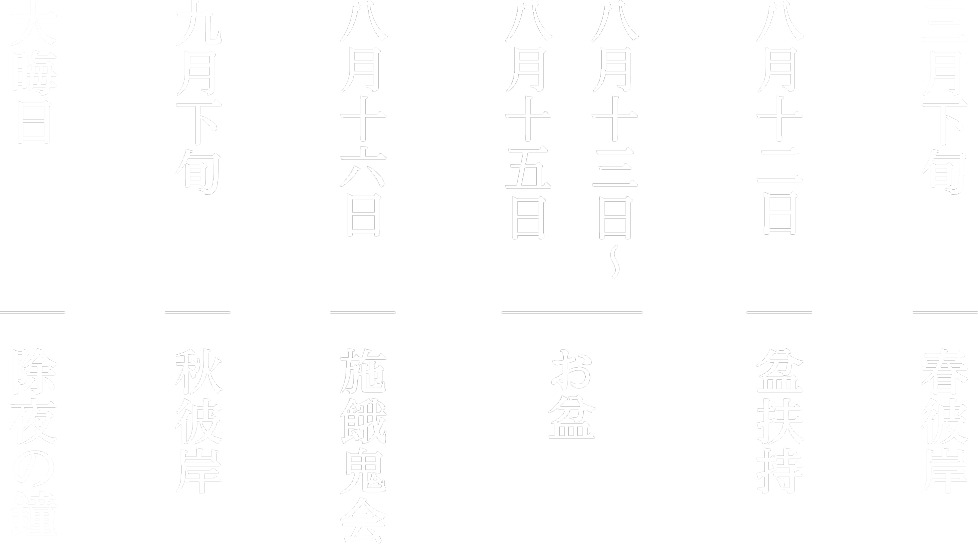

年中行事

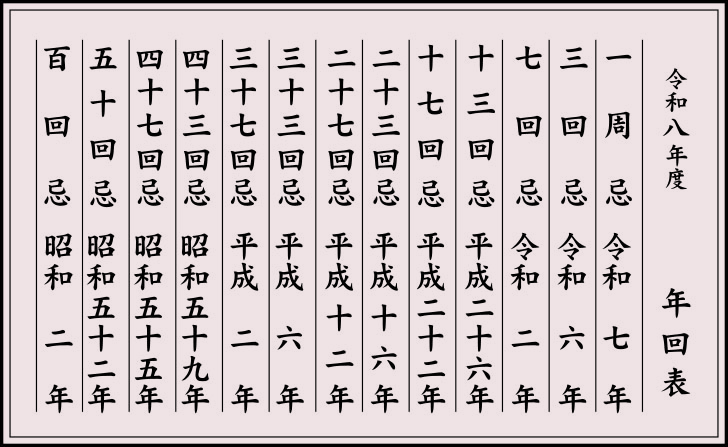

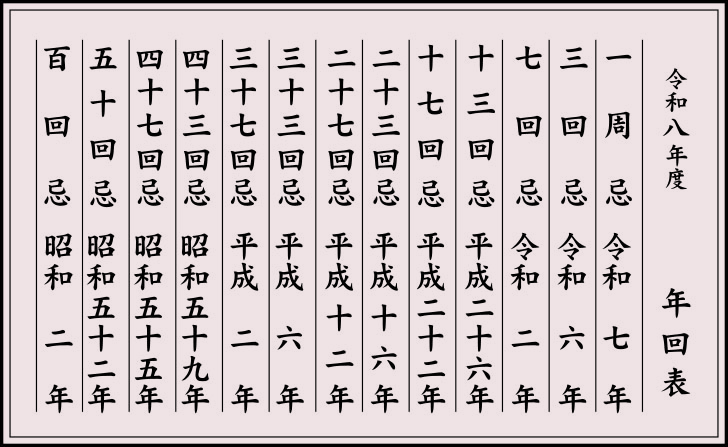

年回表